Primo Soccorso e Informazioni

Un servizio che ti permette di risolvere dubbi e preoccupazioni sulla salute tua e dei tuoi familiari.

Non sostituisce in nessun caso il parere del medico e non è un’alternativa al servizio pubblico del SSN, ma viene in tuo supporto quando questo non è disponibile con l’obiettivo di rafforzare la medicina di base in maniera facile e accessibile per tutti, in accordo con le Linee di Indirizzo Nazionali in materia di Telemedicina.Fonti e approfondimenti:

Ministero della Salute – https://www.salute.gov.it/

Società Italiana Pediatria – https://sip.it/

lo sport fa bene:

Fino a 5 anni:

favorire l’attività motoria , soprattutto all’aria aperta, dando il buon esempio e incoraggiando i bambini con varie attività ( soffiare bolle di sapone, giocare a guardia e ladri, ruba bandiera per migliorare la capacità polmonare; il salto con la corda irrobustisce l’arco plantare ed aiuta a correggere il piede piatto; il triciclo corregge il ginocchio valgo; la danza e la ginnastica artistica possono aiutare la gestualità corporea e l’orientamento spaziale. E’ consigliabile una attività motoria per almeno 30 minuti al giorno.

Alle “Elementari”:

lo sport è soprattutto gioco ed è bene che ci sia possibilità di sperimentare vari sport ed accrescere il proprio bagaglio neuro-psicomotorio. E’ importante far sempre “provare” prima della scelta.

Alle “Medie”:

optare per uno sport in cui ci si riconosca come gruppo e ci si possa mettere alla prova.

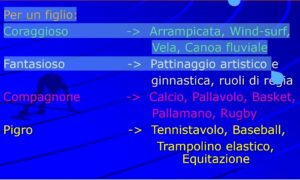

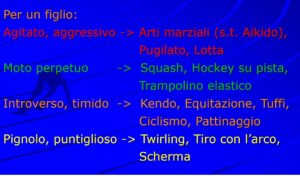

In base al carattere del bambino si potrebbe consigliare

Lo sport migliora anche il rendimento scolastico

- facilita la crescita cognitiva passando dall’intelligenza sensomotoria a quella ideomotoria

- migliora l’autostima

- si esercita la memoria

- si sviluppa l’attidudine alla concentrazione

- si aumenta il controllo delle emozioni

- si migliorano le capacità di attenzione

- si fanno meno assenze per malattia

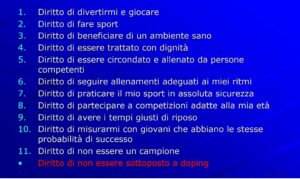

I diritti dello sportivo

Ecco una piccola tabella degli sport più diffusi

Per la compilazione dei consigli ci siamo avvalsi del libro : Lo sport che fa bene al tuo bambino di Carlo Napolitano

Da alcuni mesi, anche da noi, è in corso una epidemia infettiva da Streptococco beta emolitico di Gruppo A. Questo germe è un batterio responsabile di faringotonsillite acuta, scarlattina ed altre malattie.

Quando rivolgersi al proprio Pediatra?

Se il bambino ha questi sintomi: febbre, “mal di gola”, ingrossamento dei linfonodi del collo, difficoltà ad ingoiare.

Quando eseguire un tampone faringeo?

E’ il Pediatra che decide l’esecuzione del tampone in caso di sospetto clinico.

Quando non eseguire il tampone faringeo?

a) al termine della terapia antibiotica, che deve essere scrupolosamente effettuata secondo le indicazioni del Pediatra.

b) in caso di contatti( comunità scolastica, famiglia) in assenza dei sintomi sopra descritti

c) in caso di rinite, tosse, congiuntivite

Quando il bambino può rientrare a scuola?

Dopo 24-48 dall’inizio della terapia antibiotica il bambino non è più contagioso ma il rientro a scuola è subordinato al recupero del completo benessere.

Occorre il certificato medico per il rientro a scuola?

Solo in caso di scarlattina.

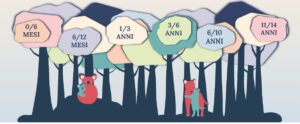

Indicazioni, divise per fascia di età dei vostri bambini. Leggetele, mettetele in pratica, e i media diventeranno vostri alleati nella crescita dei vostri figli e nell’aumento del loro benessere.

Estratto dal sito : https://www.custodidigitali.it/

——————————————————————————————————————————————————

0 – 6 mesi

Guarda il tuo bambino

Non farti distrarre da messaggi o notifiche: quando il bambino è sveglio togli la suoneria al telefono-Cerca di usarlo quando il bambino dorme.

Allatta il tuo bambino senza schermi

l’allattamento è un momento fondamentale di relazione. Evita di usare schermi ( tv o smartphone). Non lo stai solo nutrendo , stai creando un legame fondamentale per il suo benessere.

Il pianto del bambino è un messaggio per te.

Impara a capire ed interpretare il pianto del tuo bambino, anche se a volte sarà faticoso. Ricorda che utilizzare lo smartphone per distrarre il bambino non aiuta ye e soprattutto non aiuta il tuo bambino ad autoregolarsi. Lo schermo ipnotizza il suo sguardo , non lo farà stare meglio.

Resta connesso e social

Continua ad utilizzare internet ed i social media, ma lontano dallo sguardo del bambino.Quando condividi le foto di minori sui social ricorda di rispettare la loro privacy: dalla rete non si cancella nulla

——————————————————————————————————————————————————

6-12 mesi

MANGIARE È UNA SCOPERTA CONTINUA

Ogni volta che metti il tuo bambino davanti ad uno schermo gli impedisci di muoversi: quindi di imparare qualcosa.

Lascia al bambino la libertà di muoversi e di giocare e sperimentare, sempre sotto il tuo sguardo. Incoraggia la sua curiosità verso gli oggetti e strumenti che producono suoni.

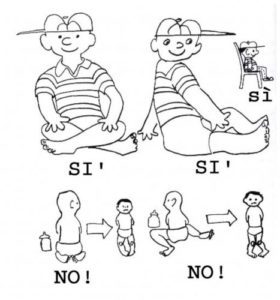

IL TUO BAMBINO IMPARA MUOVENDOSI

Il bambino si muove e impara a stare seduto senza appoggio: lascia al bambino la libertà di muoversi ed esplorare, di afferrare oggetti, sempre sotto il tuo sguardo. Visto che l’intelligenza si sviluppa con il movimento evita di mettergli davanti uno schermo appena riesce a stare seduto. Osserva cosa fa con gli oggetti, come si rapporta con il mondo e che tipo di interesse manifesta

AIUTA IL TUO BAMBINO AD AUTOREGOLARSI

Non avere paura del pianto del bambino, anche se in certi momenti ti provoca ansia e dubbi, e resisti alla tentazione di mettergli davanti uno schermo per farlo smettere di piangere.

Tre cose aiutano il bambino: la voce, il contatto fisico, il movimento. In questo modo può essere consolato un bambino.

FUORI CASA GUARDA IL MONDO

Quando porti il tuo bambino a fare un giro con il passeggino, digli di guardare tutto quello che ha intorno a sé. Porta un oggetto che possa mordere o un piccolo libro che possa tenere in mano, ma non dagli in mano uno schermo. Quando puoi, racconta quello che sta vedendo.

LEGGI E RACCONTA STORIE

La voce (della mamma e del papà) è un calmante naturare e le storie hanno sempre un potere magico. Per i video ci sarà tempo. Cantare per il bambino: la musica è sempre un dono!

—— ————————————————————————————————————————————————

1- 3 anni

IL MOVIMENTO SVILUPPA IL CERVELLO

Ogni volta che metti il tuo bambino davanti ad uno schermo gli impedisci di muoversi: quindi di imparare qualcosa.

Lascia al bambino la libertà di muoversi e di giocare e sperimentare, sempre sotto il tuo sguardo. Incoraggia la sua curiosità verso gli oggetti e strumenti che producono suoni.

A TAVOLA SI STA INSIEME E SI PARLA

Durante i pasti gli schermi restano spenti, compresi i telefoni di mamma e papà e la tv.

ARRIVANO I PRIMI VIDEO E CARTONI ANIMATI

Dai due anni puoi introdurre i primi cartoni animati: guarda sempre in anticipo di programmi e fai attenzione alle indicazioni di età.

ASCOLTA MUSICA

Ascolta musica e canta insieme al tuo bambino. Cogli ogni occasione di partecipazione ad eventi di musica dal vivo.

LEGGI AL TUO BAMBINO

Le storie lette dalla voce del genitore hanno una magia diversa rispetto ai video, alla tv o alle voci artificiali

degli assistenti vocali.

PROTEGGI IL SONNO DEL TUO BAMBINO

Tv e tablet restano fuori della cameretta del bambino:

dormire bene è fondamentale per il suo benessere,

almeno 10/12 ore per notte.

—————————————————————————————————————————————————–

3 – 6 anni

GLI SCHERMI POSSONO ASPETTARE

In questa fase è fondamentale il gioco e la sperimentazione diretta. Se decidi di usare un tablet limita il tempo e scegli bene i contenuti. Non usarlo durante i pasti.

DECIDI I TEMPI DI UTILIZZO

Video, tv e schermi devono avere dei tempi stabiliti da mamma e papà – anche diversi durante la settimana e nel fine settimana – e non devono superare 2 ore al giorno.

A TAVOLA SI STA INSIEME

Durante i pasti gli schermi restano spenti, compresi i telefoni di mamma e papà e la tv. Il cibo non è solo nutrimento, è relazione e intimità.

CHIEDI CHE COSA HA VISTO

Chiedi sempre al tuo bambino di raccontarti quello che ha visto: lo aiuterai a capire meglio e anche tu potrai comprendere quello che ha capito del video e della storia che ha visto.

RISPETTA LE ETÀ CONSIGLIATE

Cartoni animati e programmi televisivi hanno indicazioni di età e anche le app e app e i videogiochi (lo standard PEGI).

QUANDO USI I MEDIA, FALLO CON CREATIVITÀ

Lo smartphone è un registratore, una macchina fotografica, una videocamera. Lo puoi usare come strumento per fare cose bellissime insieme al tuo bambino (come si usano carta e colori per fare disegni o forme). Ascolta musica e canta insieme al tuo bambino.

CONTINUA A LEGGERE AL TUO BAMBINO

Le storie lette dalla voce di mamma e papà hanno una magia diversa rispetto ai video, alla tv o alle voci artificiali degli assistenti vocali.

PROTEGGI IL SONNO DEL TUO BAMBINO

Tv e tablet restano fuori della cameretta del tuo bambino. Dormire bene è fondamentale per il suo benessere, almeno 10 ore ogni notte.

——————————————————————————————————————————————————-

6-10 anni

LO SMARTPHONE NON È OBBLIGATORIO

I bambini a questa età hanno sempre un adulto vicino; non serve loro uno smartphone né per la sicurezza né

per stare con i loro amici. Meglio più avanti.

Sui tuoi dispositivi metti una password.

I VIDEOGIOCHI NON SONO TUTTI UGUALI

Molto spesso i videogiochi “popolari” tra i bambini non hanno contenuti adatti alla loro età. Controlla lo standard PEGI e chiedi al tuo pediatra l’elenco dei videogiochi adatti alle diverse età.

INTERNET È FATTO PER GLI ADULTI

Se non vuoi che tuo figlio veda contenuti pornografici o violenti, devi sempre controllare e sapere quando va su internet. Metti un parental control sui dispositivi digitali e chiedi la relativa scheda al pediatra.

USA I MEDIA CON CREATIVITÀ

Lo smartphone è un registratore, una macchina fotografica, una videocamera. Lo puoi usare come strumento per fare cose bellissime insieme al tuo bambino, come si usano carta e colori per fare disegni o forme.

CHIEDI CHE COSA HA VISTO

Chiedi sempre al tuo bambino di raccontarti quello che ha visto: lo aiuterai a capire meglio e anche tu potrai comprendere quello che ha capito del video e della storia che ha visto.

PROTEGGI IL SONNO DEL TUO BAMBINO

Lascia tv, smartphone e video fuori della stanza da letto del bambino. Ricorda che almeno 9/10 ore di sonno sono fondamentali per il suo benessere

——————————————————————————————————————————————————-

11 – 14 anni

DECIDI INSIEME LE REGOLE DI UTILIZZO

Metti delle regole chiare per l’utilizzo dello smartphone e dei Social Media. Chiedi al tuo pediatra “il contratto” per l’utilizzo dello smartphone che può essere un buon punto di partenza.

LO SMARTPHONE DEVE STARE FUORI DELLA CAMERA DA LETTO

Decidi un posto della casa dove mettere i dispositivi prima di andare a dormire e dai l’esempio mettendo anche il tuo. Torna ad utilizzare la buona vecchia sveglia. Dare il buon esempio è fondamentale.

TRASPARENTE FINO A 14 ANNI

La password di qualsiasi dispositivo deve essere comunicata ai genitori che hanno l’obbligo legale di controllare i social media e le attività online. L’obbligo del controllo prevale sulla privacy.

CONTROLLA SOCIAL, APP E VIDEOGIOCHI

Una foto sui social, anche mandata per scherzo, in un solo giorno può raggiungere migliaia di persone. Se fosse quella di tuo figlio o di tua figlia vorresti averla fermata in tempo. Metti la regola che videogiochi e app si scaricano assieme.

CHIEDI QUELLO CHE SUCCEDE ON LINE

Quello che avviene sui social e in rete è importante

per tuo figlio tanto quanto un’esperienza reale.

Quindi interessati sempre di quello che fa on line e lo coinvolge, videogiochi e social media compresi.

Ecco le regole da appendere nella camera dei papà

- Smettiamo di riempire di regali i nostri figli. Il consumismo fa scomparire il desiderio e apre le porte alla noia.

- Quello che conta è l’intensità, ma non trascuriamo anche la quantità di tempo passato con i bambini. La prima mezz’ora del rientro a casa dal lavoro è fondamentale. Deve essere dedicata al colloquio e alle coccole. E non certo a chiedere dei compiti o dei risultati.

- I giochi più educativi sono quelli che passano attraverso la fantasia della madre e le mani del padre: basterebbero due pezzi di legno ma i genitori ormai non sanno più inventare. I giochi complicati e tecnologici non possono essere definiti “giochi”.

- Dai tre ai cinque anni è bene avviare i bimbi ai lavoretti di casa, assieme ai genitori. È utile che sappiano stirare con un piccolo ferro, attaccare un bottone, piantare un chiodo, pulire un’aiuola.

- Sport: prima di tutto deve essere vostro figlio a desiderarlo. Meglio in gruppo, facendogli capire che agonismo significa emergere con fatica e non solo diventare campioni. Ottime due o tre ore di palestra alla settimana. Poca competizione, tanto beneficio fisico. Tenete sempre in evidenza le due tipologie: sport di squadra e sport individuale.

- Va incoraggiata la cultura artistica, abituando i bambini al bello. Teatro, musica, arti visive regalano il desiderio di migliorare. I soldi spesi per la cultura sono quelli che rendono di più.

- Mettiamo un salvadanaio sulla credenza della cucina. Ogni giorno facciamo inserire alcuni soldini per sostenere le famiglie povere e i bambini orfani.

- Fate imparare ai bambini, fin dai primi anni, nel modo più simpatico e meno scolastico possibile, una lingua. Servirà loro per girare e per scoprire precocemente le tradizioni, le abitudini, le culture e le storie del resto del mondo.

- Usate una settimana di ferie per vivere insieme un’avventura forte, scioccante, affascinante, rischiosa, internazionale (appena si potrà fare).

- Insistiamo in tutti i modi perché gli orari di lavoro siano elastici sia per i genitori che hanno bambini piccoli in casa e sia per i genitori che hanno adolescenti più o meno problematici. La presenza dei genitori in questi due periodi è più che mai invocata.

Tratto da “Diamo Gambe al cervello” di don Antonio Mazzi Edizioni Sanpino, 2023

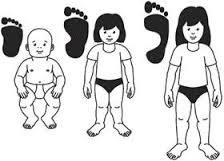

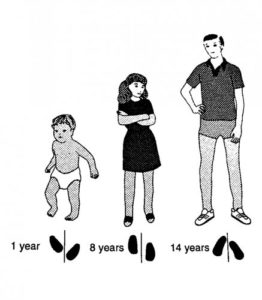

Uno dei momenti più attesi ed emozionanti per i neo genitori è quando il loro bambino comincia a muovere i primi passi. Spesso, però, questa fase è accompagnata da dubbi e preoccupazioni. Piedi piatti, gambe a X (ginocchio valgo) o gambe “da fantino” (ginocchio varo) sono visti come difetti, quando invece rappresentano una fase normale dello sviluppo fisiologico di ogni bambino. La valutazione completa del neonato nei suoi primi giorni di vita e l’esecuzione di un’ecografia delle anche consentono di tranquillizzare mamme e papà e di diagnosticare precocemente eventuali patologie.

LE ANCHE

Ecografia alle anche: perché e quando va eseguita

L’ecografia alle anche è un esame molto importante, perché permette di diagnosticare e trattare precocemente la displasia evolutiva dell’anca, più nota come lussazione dell’anca. Si tratta di un’anomalia dell’articolazione coxofemorale che, se non curata, può compromettere la corretta deambulazione futura del neonato.

L’indicazione attuale è quella di effettuare l’ecografia non solo ai pazienti a cui fosse diagnosticata la presunta lussazione dell’anca, dalla cosiddetta manovra di Ortolani-Barlow, una prova fatta dal neonatologo nei primi giorni di vita del bambino, ma a tutti . Anche se non rientra nello screening neonatale obbligatorio, il consiglio è di fare sempre l’ecografia delle anche il prima possibile, quando il processo di ossificazione della testa femorale non è ancora completato.

SCREENING ECOGRAFICO

ANCHE A RISCHIO: alla nascita

IL RESTO: a 4-6 settimane perché:

– si riducono a quest’età i controlli ecografici ed i trattamenti superflui

– in assenza di segni clinici e di fattori di rischio può comunque esserci displasia

– in caso di displasia grave si può comunque ancora attuare un trattamento precoce, in un’età in cui il potenziale di guarigione dell’anca è ancora molto elevato

I PIEDI

Quali alterazioni sono da considerare evoluzioni fisiologiche del bambino?

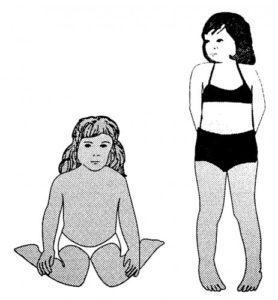

Nel bambino il piede piatto è un fattore quasi sempre fisiologico. Durante lo sviluppo la sua conformazione si modifica e intorno ai dieci-dodici anni diventerà quella definitiva. Quando il bambino inizia a camminare si noteranno le ginocchia in fuori o “da fantino” (ginocchio varo) che, verso i due-tre anni, diventeranno a X (ginocchio valgo). Intorno ai cinque anni le ginocchia si raddrizzeranno e assumeranno la forma definitiva dell’adulto.

A piedi nudi o con scarpe “rinforzate”?

Camminare a piedi nudi in casa fa bene soprattutto ai bambini molto piccoli, poiché stimola le articolazioni del piede e lo sviluppo osseo e il piccolo impara a mantenere l’equilibrio su terreni lisci. Gli effetti maggiori per il piede si ottengono camminando su terreni sconnessi come la spiaggia del mare, vera e propria ginnastica plantare contro il piattismo.

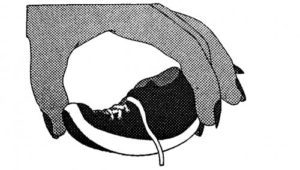

LA CALZATURA DEL BAMBINO

Componenti della scarpa:

Le principali componenti della calzatura sono la parte superiore, la suola, la parte esterna ed il retropiede.

La parte superiore della scarpa copre il dorso e le parti laterali del piede ed è attaccata alla suola. La sue principali componenti sono la tomaia, il quarto, la zona dei lacci, la linguetta, la gola, la zona di contenzione del calcagno e quella delle dita.

La scarpa del bambino che inizia a camminare

Un bambino con un piede normale non necessita di calzatura finché non incomincia a camminare. Fino a tale momento è sufficiente una calzatura che mantenga caldo il piede.

La calzatura del bambino che incomincia la deambulazione dovrebbe rispettare i seguenti criteri:

- la suola deve essere flessibile (né troppo rigida né troppo morbida) in modo tale da permettere un passo sicuro, favorire la stabilità e la spinta durante il cammino.

- la parte superiore della scarpa (tomaia) deve essere soffice e flessibile in modo tale da assecondare i movimenti del piede e così da evitare irritazioni a carico della delicata pelle del piede del bambino.

- la zona delle dita dei piedi deve essere sufficientemente capiente in modo da permettere i movimenti delle dita stesse .Questo va verificato con il bambino in piedi, lo spazio per le dita deve esserci sopra e davanti.

- la calzatura deve essere sufficientemente alta da riuscire a dare stabilità alla caviglia

- i fori per i lacci devono essere numerosi perché questo aumenta la stabilità del piede nella scarpa

- la linguetta deve essere soffice.

- il plantare deve avere un normale, soffice sostegno della volta (NON PLANTARI CORRETTIVI).

- il tacco deve essere di altezza media .

Attenzione deve essere posta nel mettere le scarpe al bambino. Spesso i bambini riescono a sopportare anche grossi disagi e mentre infilano le scarpe sovente piegano le dita o mettono il piede in modo inappropriato.

I genitori possono controllare se le scarpe vengono indossate nel modo giusto; un metodo consiste nel togliere ,una volta a casa, rapidamente le scarpe e le calze ed osservare se ci sono segni di irritazione o arrossamento a livello delle dita e del piede.

Attenzione anche ad evitare pieghe delle calze e pinzettamenti della pelle a livello della linguetta della scarpa.

I lacci devono essere posti in una giusta tensione partendo dal basso e venendo verso l’alto, tirando gradatamente e progressivamente.

Quando non usate, le scarpe dovrebbero essere conservate con le apposite forme o con pezzi di carta in modo tale da mantenere la struttura per lungo tempo.

Una calzatura che provoca irritazioni e dolori a carico del piede deve essere immediatamente eliminata perché la pelle del piede del bambino è particolarmente delicata e guarisce con difficoltà ed inoltre influisce negativamente sul futuro atteggiamento del bambino nei confronti delle calzature.

TUTTE LE CALZATURE CORRETTIVE NON DEVONO VENIRE UTILIZZATE FINO A CHE IL BAMBINO NON CAMMINA CON SUFFICIENTE SICUREZZA (IN MEDIA CIRCA 4 MESI DALL’ INIZIO DELLA DEAMBULAZIONE) E ANCHE DOPO TALE PERIODO SOLO SU PRECISA PRESCRIZIONE DA PARTE DEL MEDICO SPECIALISTA.

Attenzione va posta alla crescita del piede e di conseguenza al cambio di misura della calzatura, proponiamo la seguente tabella indicata dalla Società Ortopedica Americana del Piede

| ETA’ DEL BAMBINO (IN MESI) * FREQUENZA CONSIGLIATA DI CONTROLLO

______________________________________________________________________ |

12-17………………………………………………………………..OGNI 2 MESI

18-29………………………………………………………………..OGNI 3 MESI

30-47………………………………………………………………..OGNI 4 MESI

48-71………………………………………………………………..OGNI 6 MESI

__________________________________________________

Un consiglio molto importante: evitate di far indossare a vostro figlio calzature già utilizzate da fratelli o cuginetti, innanzitutto perché la scarpa deve essere personale e adatta alla conformazione del piede; inoltre, quella già usata è deformata e, quindi, potrebbe portare a una postura e a una camminata non corretta.

LA CALZATURA PER IL BAMBINO IN ETA’ SCOLARE

Quando il bambino raggiunge l’età per andare a scuola vari fattori possono creare dei problemi:

dai 6 ai 9 anni il bambino entra in un periodo di crescita molto importante e le scarpe possono diventare rapidamente strette.

in questa fase della sua vita viene in contatto con altri suoi coetanei ed inoltre prende progressivamente coscienza dei suoi gusti ed incomincia a desiderare le scarpe che ha visto ai suoi amici/amiche.

Le scarpe in età scolare dovrebbero essere robuste ma con una suola flessibile, sufficientemente comode, preferibilmente allacciate, con lunghi lacci, con una zona per le dita ampia.

E’ questa l’età in cui nasce il desiderio di possedere più di un paio di scarpe al fine di soddisfare esigenze estetiche ,di gusto personale e/o sportive.

Non è consigliabile proibire quelle che sono delle giuste aspirazioni dei ragazzi, ma è meglio limitare l’uso di queste calzature al loro utilizzo specifico (ad esempio scarpe da pallacanestro solo nelle ore della effettiva pratica della disciplina sportiva).

Le buone scarpe non devono necessariamente essere costose.

IL PIEDE PIATTO: MA E’ PROPRIO UNA PATOLOGIA DA TRATTARE ?

Incominciamo a “smontare” un luogo comune: il termine piede piatto non significa assolutamente nulla.

Non è l’identificazione di una patologia ma la descrizione di un aspetto.

Con il termine “valgismo del retropiede” ci si riferisce al fatto che il calcagno tenda a portarsi verso l’ esterno quando il soggetto è in piedi ma questo non è un dato patologico ma descrittivo.

Con il termine “pronazione del piede” si intende il piede che ruota verso l’ esterno.

Queste situazioni sono state descritte come problematiche che determinano problemi immediati o futuri al piede.

Ciò non è assolutamente vero; e la loro correzione, che avvengano o meno nel corso della crescita, non preserveranno da dolori o disturbi né si rifletteranno su anche, ginocchia, colonna vertebrale, etc.

Nel bambino che inizia a camminare il piede si presenta ESTETICAMENTE PIATTO per definizione: è dovuto ad un deposito di grasso presente nell’ arco plantare che determina questo aspetto evidente esteticamente.

I genitori sono giustamente preoccupati spesso perché a loro volta hanno avuto un trattamento per i propri piedi durante la loro infanzia.

I nonni dei bambini hanno fatto trattare i loro figli per tale problema e spingono affinché i loro nipoti vengano curati per la stessa problematica per cui loro hanno curato i figli. Sono tutti convinti che il miglioramento del piede è stato ottenuto grazie al trattamento a cui sono stati sottoposti e ora vorrebbero che lo stesso avvenisse per il bambino, se possibile anche in modo più rapido e con metodi più efficaci, ritenendo utili l’applicazione di plantari e calzature ortopediche.

La nascita di calzature ortopediche e solette correttive è avvenuta in Europa ed il loro utilizzo è ancora largamente diffuso.

I plantari sono come gli occhiali: appena tolti, il difetto si manifesta nuovamente. I plantari NON correggono

I plantari Sostengono

Calzature correttive alte e rigide? Nel tempo è sempre la scarpa a modellarsi sulla forma del piede e MAI il contrario

OLTRE IL 90% DEI CASI NON NECESSITA DI TRATTAMENTO

Il plantare non modifica lo sviluppo del piede piatto;se il piede è piatto, resta piatto anche dopo anni di diligente

correzione con il sostegno di una ortesi plantare

in conclusione il piede piatto

FINO AI 4 ANNI: è considerato una fase dello sviluppo ontogenetico del piede

DOPO I 4 ANNI: fisiologico? (morfologico)

patologico? (morfologico e funzionale)

asintomatico?

sintomatico?

Pertanto se persiste dopo i 4 anni sarà il vostro pediatra a valutare la necessità o meno di una visita specialistica

CAMMINA SULLA PUNTA DEI PIEDI

L’andatura in punta di piedi nel periodo che va da uno a due anni compiuti è da considerarsi un normale meccanismo di potenziamento della muscolatura antigravitaria ed un’utile fase di passaggio nello sviluppo psicomotorio per raggiungere la corretta esecuzione del passo e della corsa. Dopo i due anni si ritiene sia causata da un’eccessiva tensione di un muscolo del polpaccio (il tricipite della sura) e del tendine di Achille. Lo si può notare perché, se si tiene il ginocchio del bambino in estensione, il piede arriva soltanto ad angolo retto durante la flessione dorsale, non riuscendo a piegarsi di più verso la tibia.

In questi casi si parla di “andatura sulle punte abituale“, e tale forma va distinta, in genere con un semplice esame clinico, da tutte le altre rare condizioni in cui un bambino cammina sulla punta dei piedi ( condizioni patologiche) Ma mentre un bambino che cammina abitualmente sulle punte è in grado, quando vuole, di appoggiare tutta la pianta del piede e quindi anche il calcagno, un paziente con una patologia importante non è sicuramente in grado di camminare in tal modo. Per risolvere tale andatura è utile eseguire esercizi di stretching (cioè di allungamento) del tricipite surale.

CAMMINA CON I PIEDI IN FUORI ” A PAPERA”

Molti genitori si preoccupano in modo non giustificato quando, all’inizio della deambulazione, il bambino cammina male, appare incerto, cade spesso, porta i piedi in fuori o in dentro. È necessario sapere che quando un bimbo inizia a camminare, conserva la stazione eretta con difficoltà, allargando le gambe e appiattendo i piedi sul terreno.

È perfettamente normale perciò che il piccolo cammini con un’andatura incerta poiché la deambulazione richiede un notevole sforzo di coordinamento dei movimenti, ed è di comune riscontro che il bebè tenda a camminare con la massima base di appoggio portando uno o tutti e due i piedi in fuori, “a papera”, perché spesso la stabilità è migliore in questa posizione.

L’atteggiamento in fuori, mono o bilaterale, dei piedini sarebbe dovuto alla persistenza della contrattura dei muscoli che ruotano all’esterno la gamba, come conseguenza di una scorretta posizione del feto in utero. Il mantenimento di questo atteggiamento viene inoltre favorito quando si fa assumere al lattante una posizione a pancia in giù quando dorme, con i piedi ruotati all’esterno.

IL PASSO CON IL PIEDE INTRARUOTATO

I bambini normali non camminano come gli adulti.

La muscolatura, gli arti, la conformazione di un bambino non è come quella di un adulto.

Il passo dei bambini è immaturo. Nello stesso tempo essi vogliono camminare veloci come gli adulti. Entro 6 mesi dall’ inizio della deambulazione iniziano anche a fare movimenti di bilanciamento con le braccia durante il cammino e migliorano la lunghezza del passo e la velocità.

I bambini variano ogni loro passo; raramente camminano seguendo una linea retta e spesso ruotano ed ondeggiano poiché sovraccaricano ora più un lato ora più un altro.

Poiché tutti i bimbi camminano con le ginocchia flesse questo può causare una rotazione della tibia e causare una intrarotazione del piede. Quando il ginocchio è esteso (come nel passo dell’adulto) la tibia non può più ruotare sul femore.

E’ dai 3 anni che il passo si normalizza come un adulto.

Il cammino con il/i piede/i in intrarotazione è una condizione molto frequente e la maggior parte dei bambini ne sono affetti.

Un bambino su 10 tra i 2 ed i 5 anni presenta questo inconveniente, la cosa è più frequente nelle femmine.

D: PERCHÉ’ QUESTO AVVIENE?

R: Il femore (che è l’ osso della coscia) presenta in media nei bambini appena nati circa 30° di rotazione ( dovuto alla posizione intrauterina).

Questa rotazione progressivamente diminuisce fino a scomparire generalmente verso l’ età di 7-9 anni.

L’andamento del miglioramento può essere quantificato tenendo conto che a 1° anno la rotazione è di 30°;all’ 8° anno 24° di rotazione e a 15 anni 15° di rotazione femorale.

D: PERCHÉ IN ALCUNI BIMBI QUESTO DIFETTO E’ PIÙ EVIDENTE CHE IN ALTRI ?

R: Perché alcuni nascono con una torsione maggiore rispetto ad altri.

Alcuni bimbi invece hanno una rotazione più rigida e non riescono a migliorare.

Altri invece compensano con una extrarotazione della tibia la intrarotazione del femore.

D: E’ VERO CHE A CAUSA DI QUESTO PROBLEMA I BAMBINI CADONO SPESSO ?

R: No assolutamente. La spiegazione delle cadute va solo ricercate nell’ immaturità del passo per i più piccoli.

La torsione femorale fa sì che i piccoli che camminano con una intrarotazione del piede/i abbiano un caratteristico modo di sedere sul pavimento. E’ la cosiddetta posizione a “W” o “Watch position” come detto dagli americani.

Tale posizione finisce con l’aggravare il problema.

Trattamento

Bisogna innanzi tutto modificare il comportamento di sedersi a terra.

Favorire la posizione seduta “all’ indiana” o altrimenti detta posizione Lotus. Incoraggiare gli sport che fanno procedere i piedi paralleli in avanti (sci, pattinaggio, ginnastica, corsa, etc.)

Cercare di correggere l’atteggiamento durante il cammino è controproducente

Apparecchi di correzione non servono

Non usare calzature correttive

LE GINOCCHIA

GINOCCHIO VARO – GINOCCHIO VALGO

Molti bambini quando iniziano a camminare presentano un ginocchio varo.

Successivamente passano ad una fase in cui le ginocchia si presentano valghe.

Per ogni 100 bambini con una alterazione dell’asse degli arti solo 1 o 2 hanno una patologia che necessiterà di trattamento.

Il resto sono varianti della normalità.

Varismo

Quasi sempre associato a torsione tibiale interna

FINO ALL’ETA’ DI 18-24 MESI: nessun trattamento

DOPO I 2 ANNI: se la deviazione non dà segno di progressiva, spontanea correzione sarà il vostro pediatra a valutare cosa fare.

Valgismo

I°: D.I.M. < di 2.5 cm

II°: D.I.M. < di 5 cm

III°: D.I.M. < di 7.5 cm IV°: D.I.M. > di 7.5 cm

(D.I.M. = distanza tra i due malleoli in cm)

SOLO IL 2% DI BAMBINI DI OLTRE 7 ANNI PRESENTA GINOCCHIO VALGO DI IV°

varismo – valgismo

Non è dimostrata l’utilità di tutori, plantari e scarpe ortopediche sia per la correzione del varismo che del valgismo

Se il paziente è sovrappeso, presenta una D.I.C. o D.I.M. >di 8 cm e riferisce dolore alle ginocchia, può essere utile una calzatura o plantare con speronature rispettivamente laterali e mediali

DAL MANUALE DEL PARTECIPANTE

DEL CORSO DI 20 ORE PER IL PERSONALE DELLA MATERNITÀ’ OMS UNICEF 2009

Conservare il latte materno spremuto

Scegliere un contenitore adatto di vetro o di plastica, con coperchio. Lavarlo in acqua calda con sapone e risciacquarlo con abbondante acqua calda e pulita. In caso di spremitura manuale del latte materno, la madre può spremere direttamente nel contenitore.

Se si conservano molti contenitori, ognuno dev’essere etichettato con data. Usare per primo il latte più vecchio.

Il bambino dovrebbe prendere il latte materno spremuto prima possibile dopo la spremitura. Si raccomanda di usare latte materno fresco, piuttosto che congelato.

Il latte congelato può essere scongelato lentamente in un frigorifero ed usato entro 24 ore. Può anche essere scongelato più rapidamente mettendo il contenitore in una pentola o terrina con acqua calda, ma in questo caso bisogna usarlo entro un’ora. Non far bollire il latte materno spremuto né scaldarlo in forno a micro-onde, perché perde le sue proprietà e può ustionare la bocca del bambino.

Conservazione del latte materno

Bambino sano a casa

Latte materno fresco

A 25-37°C per 4 ore.

A 15-25°C per 8 ore.

A meno di 15°C per 24 ore.

Non conservare a più di 37°C.

Refrigerato (2-4°C): fino a 8 giorni.

Mettere il contenitore nella parte più fredda del frigorifero. Molti frigoriferi non mantengono

una temperatura costante. È preferibile usare il latte entro 3-5 giorni o congelare quello che non si userà entro 5 giorni, se c’è un congelatore.

Latte materno congelato

Nel comparto congelatore di un frigorifero: 2 settimane.

Nel comparto congelatore di un frigorifero congelatore: 3 mesi.

In un congelatore separato a bassa temperatura: 6 mesi.

Scongelato lentamente in un frigorifero: 24 ore (non ricongelare), o mettendo il contenitore in una pentola o terrina con acqua calda per uno scongelamento più rapida.

Bambino ammalato in ospedale

Latte materno fresco

A temperatura ambiente (fino a 25°C): 4 ore.

Refrigerato (2-4°C): 48 ore.

Latte materno congelato

Nel comparto congelatore di un frigorifero: 2 settimane.

Nel comparto congelatore di un frigorifero congelatore o in un congelatore separato a bassa

temperatura (-20°C): 3 mesi.

Scongelato lentamente in un frigorifero: 12 ore (non ricongelare).

Estate in salute: come proteggere i vostri bambini

scarica la locandina:

Estate in salute -come proteggere i vostri bambini

Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica

scarica il documento :

Scaricare il documento ” Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni”:

Circolare recante prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

scarica il documento:

GLI OSSIURI

L’infestazione da ossiuri è molto diffusa ed è importante che un genitore sappia riconoscerla

Cosa è un ossiuro?

E’ un piccolo vermicello bianco-trasparente di circa 1 cm, detto anche “Enterobius vermicularis”, che vive esclusivamente nell’intestino umano.

Il bambino, ma anche l’uomo adulto, si infesta ingerendo le microscopiche uova del verme. Queste uova, dopo essersi dischiuse nell’intestino, danno origine in circa 1 mese al verme adulto, la cui femmina depone le uova a livello dell’orifizio anale.

Chi colpisce e come ci si contagia?

L’infestazione colpisce prevalentemente i bambini in età prescolare e scolare (a volte anche 1 bambino su 2!). Questi, dopo avere toccato oggetti contaminati da feci, mettendosi le mani in bocca ingeriscono inavvertitamente le uova del verme che possono sopravvivere nell’ambiente esterno all’intestino anche qualche giorno.

In pratica, quando il verme depone le uova a livello anale il bimbo può avvertire intenso prurito ed è portato a grattarsi il culetto. Piccoli residui di feci attraverso le manine del bimbo possono essere portati agli oggetti con cui viene in contatto: giocattoli, matite, penne, ma anche lenzuola, asciugamani e sanitari. Ed ecco che il “cerchio si chiude”: un altro bimbo toccando gli stessi oggetti e portandosi a sua volta le mani alla bocca viene infestato. Negli adulti l’infestazione è meno probabile, ma non rara.

Che disturbi dà?

Il sintomo più tipico è il prurito a livello anale. Quando si nota che il bimbo si gratta spesso il culetto bisogna insospettirsi. Il prurito si fa di solito più intenso quando il bimbo si corica nel letto la sera. Con un po’ di fortuna il genitore può allora intravedere, aprendo leggermente l’orifizio anale con 2 dita, qualche vermicello che risale velocemente verso l’interno: se si guarda con attenzione non ci si può sbagliare ma bisogna essere rapidi e, appunto, fortunati.

Nelle bambine a volte l’ossiuriasi è responsabile di prurito vulvare e vaginite.

Il fastidio per il prurito si può accompagnare inoltre a irrequietezza e irritabilità: il bimbo appare “diverso” da come era tempo prima e il genitore può non spiegarsi questo cambiamento…

Altri sintomi, fra cui l’ orticaria, sono più rari.

Come si scopre?

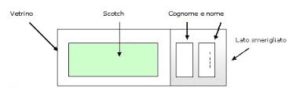

Come detto, gli ossiuri si possono anche vedere direttamente: nell’orifizio anale o più raramente nelle feci. Altre volte è necessario ricorrere allo “scotch test”: al mattino, prima che il bimbo evacui e venga lavato, si applica del nastro adesivo per qualche minuto sull’apertura anale. Se è in corso un’infestazione da ossiuri, le uova rimarranno attaccate al nastro adesivo e potranno essere evidenziate al microscopio. E’ un esame di laboratorio semplice ma le uova non sempre si “beccano al primo colpo”. Per essere più certi del risultato bisognerebbe effettuare almeno 3 test, se i primi danno risultato negativo, ma se i sintomi sono chiari il medico può decidere di procedere direttamente alla cura.

Cosa fare?

La cura è semplice ma non è detto che si riesca ad eliminare gli ossiuri in maniera definitiva.

• Esistono farmaci che vanno somministrati in dose unica e ripetuti dopo 2 settimane. Sono tuttavia controindicati nel bimbo sotto l’anno di età.

La cura però non è sufficiente da sola.

• E’ importante infatti impedire l’autoreinfestazione spazzolando con acqua e sapone le manine del bimbo (durante il grattamento alcune uova potrebbero essersi attaccate sotto le unghie) e cambiando la biancheria intima, le lenzuola e gli asciugamani. Come detto le uova possono sopravvivere negli oggetti: in caso di recidive frequenti può essere necessario lavare i giocattoli o sostituire temporaneamente quelli che il bimbo usa più spesso con altri, nell’attesa che le uova muoiano.

• Spesso altri familiari possono essere colpiti dagli ossiuri: nel dubbio si può effettuare lo scotch test o, se il medico lo ritiene opportuno, procedere direttamente alla somministrazione del farmaco a tutti i conviventi. Il farmaco è controindicato in caso di gravidanza per cui le donne in età fertile è bene attendano le mestruazioni prima di assumerlo.

• Altre misure, come abituare il bambino a lavarsi regolarmente le manine e non metterle in bocca, sono naturalmente utili per sè e per gli altri.

Cosa non è necessario fare

Non è necessario l’allontanamento dalla scuola o da altra collettività.

SCOTCH TEST

Attenzione: è preferibile eseguire la ricerca su 3 campioni da raccogliere in tre giorni successivi.

CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?

- tre vetrini (se richiesti 3 campioni), consegnati dal Laboratorio/Centro Prelievi

- nastro trasparente (scotch).

COME RACCOGLIERE IL CAMPIONE?

- Fare il bidet la sera prima dell’esame, e NON mettere nessuna crema vicino all’ano (zona anale e perianale).

- Il mattino, prima di andare in bagno, prendere un pezzo di scotch TRASPARENTE, e tenendolo ben teso alle estremità con le dita o una palettina di legno (vedi figura A), far aderire perfettamente lo scotch alla mucosa dell’ano ed alla pelle attorno, esercitando una leggera pressione (è meglio farsi aiutare da un familiare). Non sporcare lo scotch con le feci.

- 3. Staccare lo scotch con un gesto deciso e, sempre tenendolo teso, incollarlo a una faccia del vetrino, facendolo aderire bene (vedi figura B)

- 4.Tagliare la parte di scotch sporgente che esce dai bordi del vetrino (NON ripiegarla indietro sull’altra faccia del vetrino!). Avvolgere il vetrino in un pezzo di carta.

- Lavare bene le mani e le forbici usate per tagliare lo scotch

- 5. Portare il campione (o i tre campioni) al Laboratorio/Centro Prelievi

I campioni dei giorni precedenti vanno conservati a temperatura ambiente.

CHE COS’È.

Per shock anafilattico, o anafilassi, si intende una reazione allergica generalizzata, che si manifesta all’improvviso e che può portare a morte se non prontamente trattata. Inizia con grande rapidità interessando due o più apparati, ad esempio pelle e sistema respiratorio, o circolatorio, o gastrointestinale.

È dovuta all’interazione tra anticorpi IgE e un allergene, sostanza innocua per la maggior parte delle persone, che in pazienti predisposti provoca la produzione di anticorpi IgE

La reazione si può scatenare per l’ingestione di piccolissime quantità di allergene e pertanto non dipende dalla dose: basta una piccola contaminazione di latte, uovo, grano, arachide o altro per determinare una condizione di pericolo in pazienti che hanno forme gravi di allergia.

QUALI SONO LE CAUSE

L’allergene è innocuo quando entra a contatto con l’organismo per la prima volta, ma se entra per la seconda volta a contatto della persona predisposta, incontrerà gli anticorpi IgE fissati sulla superficie delle cellule (basofili e dei mastociti)e questo incontro provocherà il rilascio da parte di queste cellule di grandi quantità di istamina e di mediatori dell’infiammazione.

Sono istamina e mediatori dell’infiammazione i responsabili della grave reazione allergica che porta allo shock anafilattico.

Gli allergeni maggiormente responsabili derivano da:

– Alimenti: latte, uovo, nocciola, arachide, pesce, crostacei, grano, ecc;

– Veleno di imenotteri come ape, vespa, calabrone, giallone;

– Farmaci: penicillina, cefalosporine, FANS, farmaci biologici, ecc;

– Mezzi di contrasto iodato (reazione anafilattoide).

In alcuni casi non si riesce ad identificare la causa scatenante e si parla di anafilassi idiopatica.

COME SI MANIFESTA

Nello shock anafilattico la reazione allergica si manifesta a carico di più organi o apparati. In particolare sono interessati la pelle, le vie respiratorie, l’apparato cardiovascolare, l’apparato gastrointestinale e possono essere presenti sintomi di tipo neurologico.

Nessuno dei sintomi può dirsi caratteristico o esclusivo della anafilassi: ciò che rende il quadro clinico suggestivo è la comparsa immediata, entro pochi minuti, massimo due ore, dal contatto con l’allergene e il rapido, talora esplosivo, affastellarsi di sintomi.

In generale, più breve è l’intervallo di tempo tra il contatto con l’allergene e la comparsa dei sintomi, maggiore è il rischio di una anafilassi grave o talora mortale.

Quando la reazione comincia, di regola si osserva la comparsa di formicolio e senso di calore al capo e alle estremità.

Si manifestano poi, in varia sequenza:

– Orticaria-angioedema;

– Rinite;

– Difficoltà respiratoria;

– Prurito alla lingua e al palato;

– Alterazioni della voce;

– Edema della glottide, rigonfiamento dei tessuti dell’area delle corde vocali che può impedire la respirazione;

– Asma, vomito, diarrea, ipotensione, aumento abnorme della frequenza cardiaca (tachicardia) e aritmia.

COME SI CURA

L’adrenalina rappresenta il farmaco salvavita e deve avere un ruolo centrale nel trattamento acuto dell’anafilassi. Quando è indicata, può essere somministrata a tutti i bambini a qualsiasi età e i genitori dei bambini a rischio di shock anafilattico devono tenere sempre con sé una di queste fiale e non esitare a utilizzarla se compaiono sintomi minacciosi.

I genitori devono essere accuratamente istruiti sull’uso dell’adrenalina con apposito autoiniettore. Questi preparati vanno iniettati al primo segno di reazione allergica, senza aspettare sintomi gravi, per via intramuscolare nella coscia – da 0,2 ml a 0,5 ml a seconda del peso del bambino – e sono disponibili in fiale preconfezionate con adrenalina predosata e resa resistente al calore, stabili per 18 mesi a temperatura ambiente.

Se dopo la somministrazione di adrenalina si ha la risoluzione completa dei sintomi, è comunque importante portare il paziente all’ospedale più vicino dove potrà essere adeguatamente controllato per un periodo che varia dalle 4 alle 6 ore. Se entro 5-10 minuti la sintomatologia non dovesse scomparire, si rende necessario somministrare un’ulteriore dose di adrenalina

Ogni paziente con allergia grave a rischio di vita deve essere dotato di un KIT salvavita (CHENPEN),di un piano d’azione chiaro, deve aver fatto un training educazionale per gestire la terapia dell’emergenza.

La scuola deve essere sempre più coinvolta nella gestione di questi piccoli pazienti con corsi formativi per il personale docente per gestire la somministrazione dei pasti in sicurezza, affrontare le emergenze nell’orario scolastico e durante le attività sportive e culturali, per evitare di escludere questi bambini dagli eventi come gite scolastiche e partecipazioni a tornei sportivi.

La Pediculosi

La pediculosi è un’infestazione causata dalla presenza di pidocchi, piccoli insetti grigio-biancastri senza ali, con il corpo appiattito e le zampe fornite di uncini particolari, che permettono loro di attaccarsi fortemente a capelli e peli in genere; sono forniti, inoltre, di un apparato buccale adatto a perforare la cute e a succhiarne il sangue.

I pidocchi agiscono come parassiti (organismi che vivono “a carico” di altri organismi) e si nutrono pungendo la parte del corpo colpita (cuoio capelluto, corpo o pube), depositando un liquido che causa intenso prurito. Caratteristica fondamentale dei pidocchi è quella di vivere, quasi esclusivamente, sul corpo umano, poiché non possono vivere a lungo lontani dall’ospite.

Il pidocchio, infatti, è un ospite specifico. Gli animali domestici non rappresentano una fonte di trasmissione per l’uomo, così come i pidocchi umani non vengono trasmessi agli animali.

Contrariamente a quanto si tende a credere, i pidocchi “non saltano” da una testa all’altra. Il contagio avviene fra persona e persona, sia per contatto diretto, che attraverso lo scambio di effetti personali quali: pettini, spazzole, fermagli, sciarpe, cappelli, asciugamani, cuscini, biancheria da letto ecc.

Altro pregiudizio è credere che i pidocchi infestino solo le persone sporche. Qualsiasi individuo può essere infestato, indipendentemente dalla sua igiene. Quando c’è un caso in famiglia tutti si dovrebbero controllare a vicenda.

L’infestazione è più frequente nelle scuole, nelle colonie, negli oratori, nelle palestre, in cui vi sono molte occasioni di contatto.

Tra le numerose specie di pidocchi esistenti in natura, quelle che diventano parassiti dell’uomo sono:

- il pidocchio del capo (Pediculus humanus capitis) che causa la maggior parte delle infestazioni.

Di colore grigiastro, spesso si mimetizza con il colore dei capelli dell’ospite.

Di solito si ritrova sulla testa dei bambini e in particolare nelle zone della nuca e dietro le orecchie.

L’insetto è munito di zampette uncinate, che si ancorano ai capelli; il passaggio da un ospite all’altro avviene per contatto diretto del capo o, indirettamente, attraverso lo scambio di effetti personali: cappelli, pettini, sciarpe, cuscini ecc. - il pidocchio del corpo (Pediculus humanus corporis)

Non si distingue, per la forma, da quello del capo, e la diagnosi differenziale si effettua in base alla localizzazione.

Lo si ritrova spesso negli indumenti usati da persone infestate e in questi può sopravvivere anche per un mese.

Anche questo pidocchio si trasmette per contatto diretto, oppure attraverso indumenti e biancheria da letto. - il pidocchio del pube (Phthirus pubis).

Detto anche piattola, per la sua forma schiacciata, è fornito di arti e uncini molto robusti, capaci di ancorarsi a peli più corposi del capello. Si trasmette per contatto intimo, soprattutto negli adulti.Le tre specie sono molto simili tra loro: succhiano il sangue del soggetto che parassitano, vivono su un solo ospite e si sviluppano in stadi successivi:- uova (lendini)

- ninfa (forma immatura del pidocchio)

- pidocchio adulto (in grado di riprodursi).

Le uova sono attaccate alla radice del capello con una loro colla naturale, difficilissima da sciogliere, sono opalescenti, lunghe circa 1 mm e di forma allungata. Le uova vengono deposte 24 o 48 ore dopo l’accoppiamento, a seconda della temperatura più o meno favorevole.

La ninfa rappresenta la forma immatura del parassita adulto; si nutre di sangue da 2 a 5 volte al giorno e diventa adulta, attraverso 3 mute, dopo 7-13 giorni

L’insetto adulto femmina è più grande del maschio; la femmina del pidocchio del capo depone circa 5 uova al giorno, che maturano e si schiudono in 7 giorni, alla temperatura ottimale di 32° C.Gli unici pidocchi in grado di diventare possibili vettori di microrganismi patogeni per l’uomo sono i pidocchi del corpo, che presentano problemi di sanità pubblica nei periodi caratterizzati da calamità naturali o da guerre, in cui sono frequenti situazioni di promiscuità e di disagio sociale.

Quelli del capo, pur rappresentando un problema di sanità pubblica per la rapidità con cui si propaga l’infestazione, coinvolgendo spesso intere classi di alunni, presentano il vantaggio di non poter sopravvivere più di due o tre giorni al di fuori del corpo umano e di essere facilmente attaccati dai vari sistemi di disinfestazione.

Come si manifesta

Le prime punture del pidocchio non si sentono perché nella saliva c’è una sostanza che toglie la sensibilità.

Dopo qualche settimana, la persona inizia a provare prurito locale, avvertendo così la presenza del parassita.

Il prurito è, dapprima, localizzato alle zone di deposizione delle lendini e, in seguito alla nuca e alla parte alta del tronco.

E’ causato da una reazione allergica alla saliva dell’insetto e, pertanto, tra l’infestazione e la comparsa dei sintomi trascorre un periodo di latenza, durante il quale è facile la trasmissione della malattia.Il grattamento può essere causa di lesioni escoriative, impetiginizzazione e ingrossamento locale dei linfonodi.

La diagnosi si basa sull’intensa sintomatologia pruriginosa al capo e sul ritrovamento dell’insetto adulto e delle lendini, specialmente all’altezza della nuca o dietro le orecchie, che appaiono come puntini bianchi o marrone chiaro, di forma allungata, traslucidi, poco più piccoli di una capocchia di spillo.

Si differenziano dalla forfora in quanto le lendini non si staccano dal capello quando lo si fa scorrere tra le dita, essendo tenacemente attaccate ad esso da una particolare sostanza adesiva. La forfora, al contrario, è facilmente asportabile.

Cosa fare La certezza dell’infestazione si ha solo quando si trova il pidocchio vivo, infatti la presenza di lendini non indica di per sé la presenza del pidocchio, né che la lendine sia vitale (ossia, contenente il parassita).

Il miglior sistema di diagnosi, il “wet combing” (pettinare con un pettine a denti fitti, pettine deovulante, tutti i capelli, dalla radice alla punta, dopo averli cosparsi con abbondante balsamo, fino a che non si raccolgono più insetti), è anche un ottima terapia.

Ripetuta ogni 3-4 giorni per 2 settimane da mani esperte, su infestazioni modeste, può essere efficace quanto i tradizionali insetticidi, senza effetti avversi.

Questo sistema consente di stabilire con certezza se ci sono insetti vivi e nel contempo li rimuove, fatto spesso risolutivo nelle piccole infestazioni, che da noi sono le più frequenti. Inoltre consente anche la prevenzione: se si ha notizia di un contatto è facile fare un controllo sul capo del proprio bambino.Per eliminare l’infestazione occorre seguire scrupolosamente alcune indicazioni di trattamento, anche se bisogna dire che nessun prodotto ha effetto preventivo, per cui non si può escludere una successiva reinfestazione.

Ecco in breve cosa fare:

- effettuare un’accurata ispezione del capo, magari con l’aiuto di una lente d’ingrandimento in un ambiente intensamente illuminato, per individuare e rimuovere manualmente pidocchi e uova

- trattare i capelli con un prodotto antiparassitario specifico (sono raccomandati prodotti a base di oli naturali che agiscono “soffocando” i pidocchi)

- dopo il trattamento, usare un pettine possibilmente in acciaio a denti molto fitti, pettine deovulante (i pettini in plastica tendono facilmente a deformarsi), per rimuovere le uova, pettinando accuratamente ciocca per ciocca partendo dalla radice del capello, oppure cercare di sfilarle manualmente; l’eliminazione delle uova è facilitata se si bagna il pettine o meglio la capigliatura con una soluzione al 50% in acqua di aceto, in grado di diminuire l’adesione delle uova al capello

- disinfettare le lenzuola e gli abiti, che vanno lavati in acqua a 60°C o a secco (in particolare i cappelli), oppure lasciare gli abiti all’aria aperta per 48 ore (i pidocchi non sopravvivono a lungo lontani dal cuoio capelluto)

- lasciare all’aria aperta o conservare in un sacchetto di plastica ben chiuso per 2 settimane gli oggetti o i giocattoli venuti a contatto con la persona infestata

- lavare e disinfettare accuratamente pettini, spazzole e fermagli, immergendoli in acqua molto calda per 10-20 minuti (il parassita è sensibile al calore)

- non utilizzare in comune pettini, spazzole, fermagli o cappelli

- in caso di infestazione delle ciglia si può usare un unguento all’ossido di zinco o vaselina; è possibile rimuovere i parassiti e le uova con l’uso di pinzette

I trattamenti In commercio sono disponibili numerosi prodotti contro la pediculosi, sotto forma di polveri, creme, mousse, gel, shampoo, che, in ogni caso, devono essere consigliati dal medico, in grado di prescrivere il trattamento più idoneo.

E’ importante sottolineare che i prodotti contro la pediculosi vanno utilizzati per il trattamento dell’infestazione da pidocchi e non per prevenirla

La riammissione a scuola

La circolare del Ministero della sanità n. 4 del 13 marzo 1998 prevede “restrizioni della frequenza di collettività fino all’avvio di idoneo trattamento di disinfestazione, certificato dal medico curante”.

Se si seguono scrupolosamente le indicazioni per eliminare i pidocchi, il bambino può tornare a scuola il giorno successivo al primo trattamento.

Qualora il bambino non venga adeguatamente sottoposto a trattamento antiparassitario, dovrà essere disposto l’allontanamento dalla scuola, in modo da interrompere la catena di trasmissione e verrà richiesto un certificato medico di riammissione.

Nel caso in cui il mancato controllo del bambino da parte dei genitori possa legittimamente configurare una carenza della funzione genitoriale, può essere prevista una segnalazione al servizio socio-assistenziale, per i provvedimenti del caso.

Raccomandazioni

Non è possibile prevenire la pediculosi. Usare i prodotti antiparassitari a scopo preventivo non rende immuni dall’infestazione; si tratta di una pratica inutile e dannosa.

E’ possibile, comunque, mettere in atto alcune precauzioni, che sono le sole in grado di poter evitare la trasmissione dei pidocchi e ridurre il rischio di contagio.

Una corretta e mirata informazione e la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti (bambini, genitori, pediatra, operatori scolastici, farmacisti) è già efficace per una prevenzione di primo livello.- educare i bambini ad evitare che i capi di vestiario vengano ammucchiati; soprattutto nelle scuole e nelle palestre sarebbe opportuno che ogni bambino disponesse di un armadietto personale

- educare i bambini ad evitare lo scambio di oggetti personali, quali pettini, cappelli, sciarpe, nastri, fermagli per capelli, asciugamani

- mettere in atto una sorveglianza accurata, con ispezioni settimanali del capo, in particolare sulla nuca e dietro le orecchie (anche quando il bambino non ha sintomi), sia da parte dei genitori, che del personale sanitario delle scuole, per individuare precocemente il problema

- in caso di infestazione scolastica, nelle famiglie con bambini in età scolare, sottoporre a un controllo sistematico tutti

i familiari, in particolare i figli più piccoli e, alla scoperta di eventuali lendini, applicare in modo scrupoloso le regole

descritte per il trattamento dell’infestazione da pidocchi.

M-CHAT-RTM Checklist ( da compilare a 18 mesi)

Per favore risponda a queste domande tenendo presente qual è il comportamento usuale del suo bambino/a. Se ha visto un certo comportamento alcune volte, ma normalmente il Suo bambino/a non si comporta in quel modo, per favore risponda “No”. Faccia un cerchio intorno a “Sì” o “No” a fianco ad ogni domanda. Grazie molte.

-

Se Lei indica qualcosa che si trova dall’altra parte della stanza, il suo bambino/a guarda da quella parte? (PER ESEMPIO, se Lei indica un giocattolo o un animale, Suo figlio/a guarda verso il giocattolo o l’animale? ) Si No

-

Si è mai domandato/a se il suo bambino/a possa essere sordo/a? Sì No

-

Il suo bambino/a gioca a “far finta che” (gioco di finzione)? (PER ESEMPIO, fa finta di bere da una tazza vuota, o fa finta di parlare al telefono, o fa finta di dar da mangiare ad una bambola o a un peluche?) Sì No

-

Al suo bambino/a piace arrampicarsi sulle cose? (PER ESEMPIO, sui mobili o sugli attrezzi al parcogiochi, o sulle scale?) Si No

-

Il suo bambino/a fa dei movimenti insoliti con le dita davanti agli occhi? (PER ESEMPIO, muove le dita avanti e indietro vicino agli occhi?) Sì No

-

Il suo bambino/a indica con un dito per chiedere qualcosa o per chiedere aiuto? (PER ESEMPIO, indica una merendina o un gioco fuori portata?) Si No

-

Il suo bambino/a indica con un dito per farle vedere qualcosa di interessante?(PER ES., indica un aereoplano in cielo o un grosso camion per strada?) Sì No

-

Il suo bambino/a mostra interesse per gli altri bambini? (PER ESEMPIO, guarda altri bambini, sorride a loro, o va verso di loro?) Si No

-

Il suo bambino/a Le mostra delle cose portandogliele o tenendole in alto per fargliele vedere? Non per chiedere aiuto, ma soltanto per condividere? (PER ESEMPIO, le mostra un fiore, un peluche, o un camion giocattolo?) Si No

-

Il suo bambino/a reagisce quando Lei lo/a chiama per nome? (PER ESEMPIO, quando Lei lo chiama per nome, il suo bambino/a guarda verso di Lei, parla o fa delle sequenze di suoni (come “ba-ba”, “la-la”…) o smette di fare quello che sta facendo?) Sì No

-

Quando Lei sorride al suo bambino/a, lui/lei sorride a sua volta verso di Lei? Sì No

-

Il suo bambino/a è agitato da rumori comuni? (PER ESEMPIO, grida o piange per il rumore di un aspirapolvere o per una musica ad alto volume?) Sì No

-

Il suo bambino/a cammina? Sì No

-

Il suo bambino/a La guarda negli occhi quando Lei gli/le sta parlando, sta giocando con lui/lei, o lo/a sta vestendo? Sì No

-

Il suo bambino/a cerca di copiare ciò che Lei fa? (PER ESEMPIO, La copia quando Lei fa ciao con la mano, batte le mani o fa un rumore buffo?) Si No

-

Se Lei gira la testa per guardare qualcosa, il suo bambino/a si guarda intorno per vedere che cosa Lei sta guardando? Si No

-

Il suo bambino/a cerca di farsi guardare da Lei? (PER ESEMPIO, il suo bambino La guarda per farsi fare un complimento, o dice “Guarda” o “Guardami”?) Sì No

-

Il suo bambino/a capisce quando Lei gli/le dice di fare qualcosa? (PER ESEMPIO, il suo bambino capisce “Metti il libro sulla sedia”, o “Portami la copertina” anche se Lei non indica queste cose?) Sì No

-

Se capita qualcosa di insolito, il suo bambino/a La guarda in faccia per capire come Lei si sente in quel momento? (PER ESEMPIO, se sente un rumore strano o buffo, o se vede un giocattolo nuovo, il suo bambino/a La guarda in faccia?) Sì No

-

Al suo bambino/a piace fare giochi di movimento? (PER ESEMPIO, gli/le piace che lo si faccia dondolare o che lo si faccia rimbalzare sulle ginocchia?) Si No

scarica e stampa il questionario:

m-chat-rtm

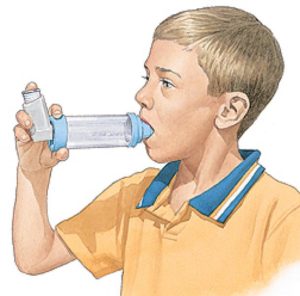

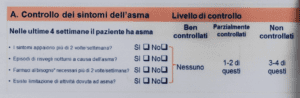

Cari genitori, caro/a bambino/a, l’obiettivo della terapia dell’asma è avere un controllo dei sintomi e ridurre il rischio delle riacutizzazioni. Per raggiungere questo importante traguardo è necessario che:

- Il bambino assuma regolarmente lo spray prescritto

- La tecnica inalatoria sia sempre corretta

- Il fumo nuoce non solo a te ma rende più vulnerabile la malattia del bambino, quindi non fumare

- Fare attività fisica , mangiare molta frutta e verdura

- Prevenire l’influenza con la vaccinazione

- Annotare sempre quanto Salbutamolo ha assunto nell’ultimo mese

- Annotare sempre se ha tosse notturna che determina risvegli

- Se ha tosse, difficoltà a respirare dopo attività fisica e se la stessa è limitata

Se l’asma non è controllata ricontatta subito il tuo medico prima di quanto concordato.

In caso di riacutizzazione:

Salbutamolo spray con distanziatore ( es. Ventolin, Broncovaleas ecc.)

2 puff ogni 10 kg di peso corporeo da ripetere ogni 20’ la prima ora

+

Cortisone

es. bentelan 0,5 mg: 1 cpr ogni 5 kg di peso corporeo da suddividere in 2 dosi, o altro cortisone

(es.prednisone, per bambini con peso>a 20 Kg) come già consigliato dal tuo medico

Importante contattare subito il pediatra e fare visitare il/la bambino/a

In caso di crisi grave : recarsi subito in ospedale o chiamare il 118, somministare nel frattempo Salbutamolo e Cortisone

corretto utilizzo del distanziatore:

VISTA

QUESTIONARIO RIVOLTO AI GENITORI PER Il CONTROLLO

DELLA VISTA DEL BAMBINO

(da riportare compilato al controllo del 12″mese)

-segnalare se nella famiglia paterna e materna sono presenti:-persone con difetti visivi prima dei 6 anni SI NO -persone con occhiali prima dei 10 anni SI NO -casi dì strabismo SI NO -casi di gravi malattie agli occhi SI NO -esistono fattori di rischio? SI NO (rosolia prenatale, danni neurologici alla nascita, malformazioni,infezioni meningee o oculari dopo la nascita, traumi cranici o oculari, ossigenoterapia prolungata in periodo neonatale) 1° Mese il piccolo guarda il volto dei genitori? SI NO pensate che la vista di vostro figlio sia normale? SI NO siete preoccupati per gli occhi del bambino? SI NO 3 - 4 mesi segue con gli occhi gli oggetti in movimento? SI NO 6 - 8 mesi è in grado di fissare piccoli oggetti? SI NO 12 mesi siete preoccupati perchè vi sembra strabico? SI NO scarica e stampa il questionario: vista

QUESTIONARIO AI GENITORI PER IL CONTROLLO DELL`UDITO DEL BAMBINO (da riportare compilato al controllo del 12° mese)Cari genitori, i bambini imparano a parlare bene solo se sentono bene. Osservando i progressi che vostro figlio compie via via nell’ascolto, sarà possibile diagnosticare precocemente eventuali danni uditivi e porre rimedio alla sordità. Riteniamo, pertanto, indispensabile la vostra collaborazione di cui anticipatamente vi ringraziamo. segnalare se nella famiglia paterna e materna sono esistiti casi di sordità grave [Sì] [No] 1° mese Esistono fattori di rischio? [Si] [No] (infezioni perinatali,anomalie del cavo orale Iperbiliruninemia superiore ai 20 mg % meningite batterica, asfissia neonatale il bambino si spaventa per i rumori forti? [Sì] [No] ha un pianto stridulo? [Sì] [No] 2 - 3 mesi siete preoccupati per l`udito del bambino? [Sì] [No] reagisce alla voce e ai rumori? [Sì] [No] sorride al suono della voce? [Sì] [No] si ferma attento se gli parlate? [Sì] [No]

ascolta la musica? [Sì] [No] 5 -6 mesi e oltre reagisce al parlare mediante vocalizzi? [Sì] [No] si gira verso la fonte del suono? [Sì] [No] gli piace ascoltare la musica? [Sì] [No] gli piace il suono di un sonaglio? [Sì] [No] pensate che il vostro bambino senta bene? [Sì] [No]

scarica e stampa il questionario:

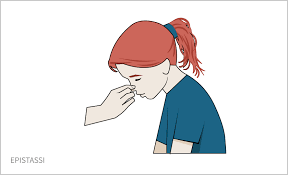

L’epistassi è la perdita di sangue dal naso; si tratta di un problema ricorrente nei bambini.

Quando si assiste ad una perdita di sangue i genitori spesso si spaventano.

In realtà il sanguinamento dal naso (rinorragia) è un problema clinico che raramente deve preoccupare. La causa più frequente è una debolezza di una piccola regione, denominata Locus Valsalvae, situata nella parte più anteriore del setto. Nella maggioranza dei casi si tratta di una perdita di sangue a partenza da un piccolo vaso venoso (questi sono molto fragili) e il sangue esce a bassa pressione.

Quando il piccolo sanguina dal naso si incontrano genitori molto preoccupati che mettono in atto alcune procedure non sempre corrette.

Fattori predisponenti sono d’inverno un’eccessiva secchezza della mucosa nasale e, in estate, una prolungata esposizione al sole che ha una azione vasodilatatoria (favorisce cioè l’afflusso di sangue). Tutti questi problemi sono inoltre accentuati nei pazienti che soffrono di rinite allergica.

Altre cause, molto meno frequenti, possono essere le malformazioni della struttura interna del naso, i polipi nasali e altri fenomeni proliferativi della mucosa nasale, anomalie della coagulazione, sia congenite (cioè presenti dalla nascita), sia acquisite (ad esempio da farmaci, come l’acido acetilsalicilico) l’ipertensione.

Come si manifesta

Il sanguinamento può avvenire all’improvviso, anche nel sonno. Altre volte può essere scatenato da una soffiata di naso particolarmente vigorosa o dal dito nel naso.

Il sanguinamento può variare da forme molto lievi e di breve durata ad altre molto abbondanti e prolungate, talora richiedenti il tamponamento da parte del medico

Al sanguinamento visibile per la fuoriuscita dalle narici si aggiunge uno scolo di sangue almeno altrettanto abbondante all’indietro; questo sangue, che spesso continua ad uscire anche quando dalle narici l’emorragia sembra essersi arrestata, viene deglutito, e talora vomitato, provocando spesso ulteriore spavento

Una volta verificatasi, spesso l’epistassi tende a ripresentarsi più volte in poco tempo, sia perchè il bambino torna a “stuzzicare” il coagulo appena formatosi, sia perchè il naso viene soffiato poco dopo il primo sanguinamento

Molte volte l’epistassi si ripete sempre dallo stesso lato. Il fatto che si verifichi da ambedue i lati deve sempre indurre a maggiore attenzione, in quanto potrebbe essere spia di una situazione generale (ipertensione, anomalie della coagulazione

Chiamate il medico immediatamente se:

- La pelle presenta macchie emorragiche non causate da traumi

- Il bambino perde inspiegabilmente sangue anche dalla bocca o dalle gengive

- Il bambino è svenuto o ha le vertigini alzandosi in piedi

- La perdita di sangue è stata molto abbondante

- Il bambino sembra stare molto male

Chiamate il medico nelle ore di ambulatorio

- Il bambino ha perso una quantità di sangue considerevole

- Il bambino ha meno di un anno

- Capita spesso che il sanguinamento fatichi ad arrestarsi

- Nella vostra famiglia vi sono o vi sono stati casi di facile sanguinamento

- Avete qualsiasi dubbio o preoccupazione da chiarire

Cosa fare a casa

- Fate stare il bambino seduto e inclinato in avanti, in modo da non deglutire il sangue. Prendete una bacinella, in cui egli possa sputare il sangue che sente in gola.

- Stringete bene, a pinza, tra pollice e indice, le narici del bambino (la parte molle del naso), per almeno 10 minuti. Non mollate la presa fino a che non sono passati i 10 minuti!. Durante questo tempo, dite al bambino di respirare con la bocca, e rassicuratelo.

- Se il sanguinamento non si è fermato dopo 10 minuti, riprovate per altri 10 minuti.

- Chiamate il medico successivamente se:

- anche dopo il secondo tentativo l’epistassi continua

- le epistassi si ripetono tutti i giorni nei giorni successivi nonostante l’applicazione nel naso di vasellina

- avete qualsiasi dubbio o preoccupazione da chiarire

Cosa non fare

- Non applicate panni freddi sulla fronte, sulla nuca o sotto il labbro superiore; non servono.

- Non premete sulla parte ossea, dura, del naso

- Non riempite le narici con alcunchè: nel rimuoverlo, di solito il sanguinamento si ripresenta

- Il sangue deglutito è irritante per lo stomaco. Non agitatevi se succede che il bambino lo vomiti.

- Non somministrate farmaci a base di acido acetilsalicilico: allungano il tempo di sanguinamento, anche per una settimana dopo la loro assunzione

Prevenzione

- Applicate due volte al giorno un po’ di vasellina sulla parete centrale del naso (il setto nasale): serve a ridurre la secchezza e l’irritazione

- Se l’ambiente è troppo secco, e vostro figlio non è allergico agli acari, utilizzate un umidificatore per aumentare il grado di umidità ambientale

- Se il bambino porta spesso le dita al naso, cercate di aiutarlo ad perdere questa abitudine, o almeno a rendersene conto. Fate in modo di mantenergli le unghie corte, tagliandole settimanalmente.

- Evitate la somministrazione di farmaci a base di acido acetilsalicilico: allungano il tempo di sanguinamento, anche per una settimana dopo la loro assunzione.

- Se il bambino ha una rinite allergica, trattarla, ad esempio con un farmaco antiistaminico, potrebbe aiutare a risolvere il problema del sanguinamento

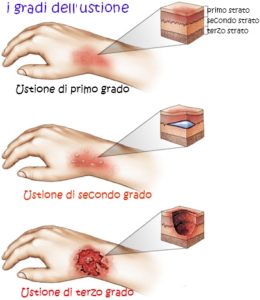

L’ustione o scottatura è una lesione prodotta dal contatto con temperature elevate, come ad esempio fiamme, oggetti roventi, liquidi bollenti oppure attraverso l’azione di radiazioni, come raggi solari, ultravioletti, raggi X , ma anche scariche elettriche, sostanze chimiche ecc.

Le ustioni si distinguono in tre gradi di gravità:

– ustione di primo grado: consiste in un semplice arrossamento dolente della cute. Solitamente guariscono in 5-7 giorni spontaneamente senza lasciare cicatrici

– ustione di secondo grado: vi è interessamento del derma e formazioni di vesciche (flittene). La lesione più superficiale in genere guarisce in 10-15 giorni senza cicatrici, se invece è più profonda la guarigione può essere più lunga e lasciare esiti cicatriziali

– ustione di terzo grado: vi è interessamento dei tessuti ancora più profondi (sottocutaneo) con la morte dei tessuti (necrosi) e formazione di macchie nere e croste. In genere residuano cicatrici evidenti

Altri criteri riguardano l’estensione, la sede, e cosa ha provocato l’ustione.

- a) Cosa fare

- Allontanare l’agente ustionante poiché l’ustione è tanto più profonda quanto più a lungo dura il contatto con la fonte di calore. Ciò si attua:

- Spegnendo le fiamme in caso d’incendio degli indumenti Lo spegnimento deve essere seguito poi subito dalla rimozione del vestiario a meno che esso non sia tenacemente attaccato alla cute.

- Rimuovendo subito tutti i vestiti in caso di ustione da liquidi bollenti o da sostanze chimiche liquide.

- Allontanando gli oggetti caldi o roventi e la corrente elettrica dalla cute. Molto spesso la cute sottile e delicata del bambino rimane attaccata alla fonte di calore. In caso di folgorazione, se persiste il contatto con la fonte di energia, il soccorritore non deve toccare il bambino se non è stata tolta la corrente. In alternativa , deve usare del materiale non conduttore.

- Irrigando con acqua corrente in modo prolungato l’area ustionata in caso di ustione chimica dopo aver rimosso i vestiti. Tale manovra deve durare almeno 30 minuti in caso di ustione da acidi e di 60 minuti in quella da alcali.

- Allontanando la vittima dall’ambiente chiuso dove si fosse sviluppato un incendio per impedire la comparsa di lesioni alle vie respiratorie da fumi e vapori bollenti e per impedire l’intossicazione da ossido di carbonio che può essere più pericolosa del calore per la vita dell’infortunato.

- Raffreddare subito tutta l’area ustionata con acqua fredda del rubinetto per circa 20 minuti.

- Ciò riduce il danno che si produce in profondità. Infatti, il processo ustionante si protrae nei tessuti ben più a lungo del tempo di contatto dell’agente termico con la cute. Il raffreddamento può essere attuato anche applicando pezze fredde sull’area ustionata.

- Solo nel caso di ustione estesa il raffreddamento non deve durare più di cinque minuti per non causare una pericolosa ipotermia. Il raffreddamento deve essere effettuato anche se iniziato in ritardo, perché ha ancora efficacia anche se limitata

- Proteggere le aree lese.

- Ciò permette di evitare la contaminazione esterna delle zone ustionate. Può essere attuata con materiale sterile di medicazione o anche, in caso di lesioni estese, mediante l’utilizzo di biancheria pulita. Questa, di più facile reperimento soprattutto in casa, può validamente essere adoperata, basti pensare, per esempio, a quanto è pratico infilare un bambino piccolo dentro una federa di guanciale.

- b) Cosa non fare

- non bucare o asportare le flittene presenti, ciò produce dolore ed espone all’infezione

- non applicare oli, unguenti, creme o altre sostanze empiriche, come per esempio il dentifricio, che possono avere la funzione di lenire più o meno il dolore, ma non quella importante di raffreddare i tessuti, e possono infettare le lesioni

- non applicare il ghiaccio direttamente sulla zona lesa, ma con l’interposizione di un panno pulito e con prudenza per non creare ulteriori lesioni

- non raffreddare più di 5 minuti una lesione molto estesa per non creare un eccessivo raffreddamento corporeo del bambino

Qualora si pensi di condurre il piccolo in Ospedale:

- non applicare antisettici colorati perché essi possono impedire una precisa valutazione delle lesioni

- non applicare pomate o creme antisettiche e antibiotiche che per una precisa valutazione dell’ustione dovranno poi essere rimosse rendendo più lunga e dolorosa la medicazione

La decisione di portare il bambino in ospedale

Non è necessario portare il bambino al Pronto soccorso

La sua medicazione va eseguita sul luogo dell’incidente.

Se l’ustione è molto limitata e non si ritiene necessario portare il bambino al Pronto Soccorso il trattamento consigliato è il seguente:

– dopo aver eseguito il raffreddamento dell’area ustionata lavare la zona lesa con un antisettico non alcolico e, possibilmente, non colorato (va molto bene l’uso del Citrosil che si trova facilmente in casa); applicare una garza non aderente (tipo Connettivina, Fitostimoline e simili) di difficile disponibilità in casa; applicare una pomata antisettica o lenitiva (tipo Foille, Furacin, Argento sulfadiazina) e poi coprire con una garza sterile fissata con cerotti o fascia. Al bambino può essere somministrato un antidolorifico per os o per supposta. Si consiglia di usare il paracetamolo (Tachipirina) che solitamente non manca mai nella casa dove c’è un bambino.

La lesione dovrà poi essere controllata dal medico curante entro i successivi due-tre giorni.

E’ necessario portare il bambino al Pronto soccorso

Va cercato un celere e sicuro trasporto in Ospedale.

Se l’ustione è limitata e l’Ospedale è vicino al luogo dell’incidente, il paziente, una volta protette convenientemente le aree ustionate, può esservi trasportato anche con un mezzo privato.

Qualora l’ustione sia estesa sarebbe opportuno che il bambino fosse trasportato in Ospedale con una ambulanza, meglio con medico a bordo

Per la richiesta di ambulanza è necessario rivolgersi alla centrale operativa del territorio (118).

Cosa fare in attesa dell’arrivo dell’ambulanza

- continuare il raffreddamento dell’area ustionata se non molto estesa

- coprire il resto del corpo del paziente con una coperta

- cessare il raffreddamento dopo i primi 5 minuti in caso di ustione molto estesa e, protette le aree lese, coprire il paziente con una coperta.

Nel caso di ustione chimica, qualora si decida di andare in Ospedale, è molto importante portare con sé un campione del caustico, possibilmente nella sua confezione originale. Ciò serve al medico del Pronto Soccorso per approntare subito il migliore trattamento della lesione.

l

Di cosa si tratta

E’ l’effetto di un colpo al capo, per lo più conseguente ad una caduta (tipica quella del lattante dal fasciatoio o dal lettone!).

Nella maggior parte dei casi le conseguenze si limitano ad una lesione del cuoio capelluto (la parte di pelle coperta dai capelli). Si tratta di una zona molto ricca di vasi sanguigni, per cui traumi anche piccoli provocano facilmente grossi bernoccoli o lividi, o, in caso di tagli, sanguinamenti abbondanti, che richiedono spesso punti di sutura.

La frattura del cranio si verifica solo nell’1-2 % dei casi di trauma cranico e, a meno che si tratti di una frattura scomposta (le ossa fratturate si spostano rispetto alla loro sede originaria), non è indice di maggiore gravità nè motivo per tenere un comportamento particolare; pertanto, l’abitudine di eseguire una radiografia al capo ad ogni bambino con trauma cranico è per lo più di scarsa utilità.

Ancora più rare, ma possibili, le complicazioni interne, che vanno dalla commozione cerebrale (contusione del cervello), all’ematoma (raccolta di sangue in genere tra il cranio e il cervello), all’emorragia cerebrale (emorragia all’interno del cervello).

Non vi è corrispondenza tra gravità delle lesioni esterne e presenza o meno di danni al cervello. Molto più indicativa di conseguenze più serie la presenza invece di determinati sintomi subito dopo il trauma o nelle 48 ore successive.

Di qui l’importanza che i genitori sappiano cosa osservare nel bambino che ha subito un trauma cranico, e in quali casi consultare il medico o il Pronto Soccorso.

Come si manifesta

Di solito la dinamica è evidente, o perchè i genitori erano presenti, o perchè il bambino stesso lo riferisce, o perchè si trova in terra in lacrime un lattante lasciato sul fasciatoio o comunque su un piano più alto. Il cuoio capelluto presenta inoltre le conseguenze del trauma: tagli, abrasioni, lividi, bernoccoli; se il trauma è alla fronte, è frequente il fenomeno degli “occhi neri” a 2-3 gg dal trauma: la pelle intorno agli occhi diventa bluastra per la propagazione verso il basso del livido inizialmente limitato alla fronte. Il bambino accusa inoltre dolore al capo.